親の車のドラレコどうしようと思って探していたら液晶が無いスッキリした2カメラドラレコが出ていたので買ってみた。ユピテルのSN-TW9200dPってやつ。

設定もスマホのアプリからWiFiでできるらしい。正直ドラレコ本体の小さい画面では動画の確認もしにくいのでこういうのは便利かもしれない。

SN-TW9200dPはWeb専用パッケージで化粧箱もエコな感じ。電源ケーブルは末端が半田で処理されているので、ヒューズボックスから電源を取るのが前提な感じ。

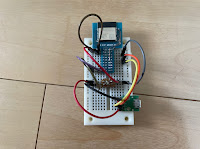

車種別でオプションカプラーが出ているのでプラス側はそれから取って、GND側はエーモンのφ6のクワガタ端子を使用して取り付けた。

リアカメラ用の端子も2.5mmジャックなので結構通しやすかった。

そんでもって付属のmicroSDカードが16GBで標準設定で1時間45分ぐらいの撮影時間だったので、ちょっと物足りないなと思ってドラレコ用microSDを購入しようとしていたんだけど、このモデルはどうやらmicroSDHCまでしか対応していないので32GBまでしか使えない模様…

64GB以上はmicroSDXCになって、フォーマットもFAT32からexFATになるため機器側の対応が必要というアレ。

しかしホンダ純正のドラレコも64GBをFAT32でフォーマットしたら行けていたので、ダメ元でSanDiskのHIGH ENDURANCEの64GBを購入してみた。

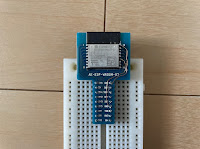

一応ベンチマークしてみたけどめっちゃ速い。

早速SN-TW9200dPに入れてみるとやっぱりエラー。しかしその状態でもSDカードアイコンのボタンを長押ししてみると音声案内が流れてフォーマットを開始できた。しばらく待っていると再び音声案内でフォーマットが完了して普通に使えるようになった。この機種はLCDがないので、全て日本語音声で喋ってくれるんだけど、フォーマット中は動いてるのかどうなのかさっぱりわからないのでなにか言ってくるまで待つべし。

というわけで本体でフォーマットすることにより64GBが使えるようになった。

意外と64GB非対応でも使えるもんなのねぇ。

アプリ上でも録画可能時間が4倍になっていたのであとはフルになるまで走って見るだけかな。おそらくここまでくれば大丈夫だと思うけど。

アプリもなかなか便利なんだけど、Apple CarPlayにスマホをつなげているとWifiがそっちで専有されてしまうので同時使用はできない。そしてドラレコにWifiで繋いでるときに勝手にCarPlayに切り替わって接続が切れてしまったりするのでちょっと試行錯誤中。ドラレコは一旦つけたらほぼ触らないから良さげだけど…